En el pozo Zumaque 1, ubicado a 120 kilómetros al sureste de Maracaibo, hay puesta una placa que le indica al público que está ante “el pozo que inició la era de la producción comercial en el país” en 1914, pero los hechos demuestran que hubo un antecedente con un significado importante.

Para entender la historia, hace falta remontarse al 18 de mayo de 1875, día en el cual un terremoto con epicentro en la ciudad colombiana de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, sacudió fuertemente las cercanas poblaciones venezolanas en el fronterizo estado Táchira.

El movimiento telúrico, con intensidad de 7,3 en la escala de Richter, trajo consigo que medio Capacho quedase en ruinas y que se produjeran averías en ciudades como Lobatera, Michelena, Colón, Borotá, Táriba y San Cristóbal, siendo conocido el daño que sufrió la Iglesia San Juan Bautista, como cuenta Aníbal R. Martínez en su libro El Camino de Petrolia.

Más detalladamente, este fenómeno tuvo lugar a las 11 horas 20 minutos de la mañana, trayendo como consecuencia que sobre las aguas del río Quinimarí, que pasa por los terreros de la hacienda La Alquitrana, ubicada en las cercanías de la población de Rubio, propiedad de Manuel Antonio Pulido Pulido, se extendiera una mancha iridiscente de aceite brotado de las entrañas de la tierra.

La ubicación exacta de esta hacienda la expone Martínez de la siguiente manera:

“El campo La Alquitrana está situado en el valle del curso medio del río Quinimarí, a dieciocho kilómetros al suroeste de San Cristóbal y a ocho kilómetros al sur de Rubio”.

Este hecho ayudó al doctor Carlos González Bona a convencer a su paisano barinés, Pulido Pulido, de iniciar los trabajos pertinentes para su extracción, pues González Bona, algunos años antes, había estudiado la naturaleza de aquel hidrocarburo, y lo más importante, avizoraba la relevancia y el poder que tendría en el mercado.

Persuadido por su amigo, el 02 de septiembre de 1878, Pulido comunicó al gobierno del Estado Soberano del Táchira el hallazgo y pidió formalmente una concesión para la explotación del mineral. La solicitud fue aprobada al día siguiente, llevando por nombre “Cien Minas de Asfalto”, y autorizaba la explotación en espacio de 100 hectáreas de tierra.

En este punto es importante señalar que, para entonces, según lo dispuesto en la Constitución Federal, aprobada el 13 de abril de 1864, correspondía directamente a los gobiernos de los diferentes estados del país crear las leyes y normas para regir la explotación de sus recursos naturales, cambiando así lo que se venía cumpliendo bajo el Código de Minas, decretado el 15 de marzo de 1854.

Por esta razón, el gobierno del Táchira tuvo la potestad de aprobar el 13 de enero de 1876 un Código de Régimen que otorgaba al Presidente del estado el poder para aprobar las solicitudes de concesiones mineras, como la introducida por Pulido.

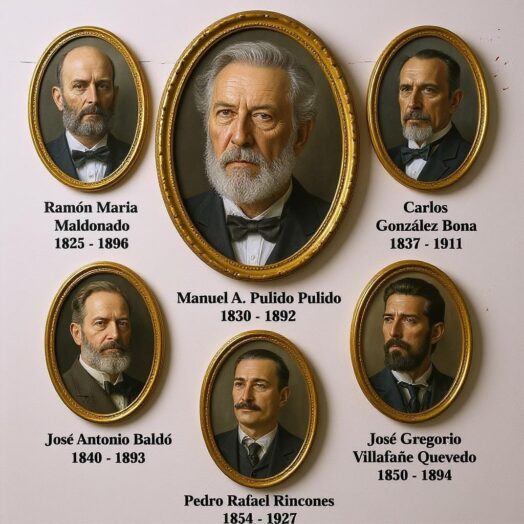

Pues bien, una vez realizados los trámites exigidos, el 12 de octubre de 1878, Manuel Antonio Pulido Pulido, José Antonio Baldó y Ramón María Maldonado, los tres de profesión agricultor, junto al médico Carlos González Bona, y a los comerciantes José Gregorio Villafañe Quevedo (hijo) y Pedro Rafael Rincones, fundan la primera empresa petrolera de Venezuela, bajo el nombre de “Compañía Hullera del Táchira”.

Según anotación de Carlos Lisson Pulido en el trabajo “La Petrolia del Táchira”, cuatro años después el contrato de la formación fue presentado y firmado formalmente en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira, el 31 de julio de 1882, y se estableció la oficina principal de la empresa en una casa que tenía en la ciudad el doctor González Bona. Habría sido en ese momento cuando se acogió el nombre de “Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira”.

Franco D´Orazio y Jenny Romero Borré, en el ensayo “La industria petrolera: una historia de empresas familiares”, sostienen que el nuevo nombre de la empresa se debió a que “[cambió] su razón social de productora de hulla y alquitrán, derivados del carbón, para enfocarse a la explotación de petróleo”.

Al momento de su formación, la empresa fue constituida con un capital de 100 mil Bs., dividido en mil acciones de 100 Bs. cada una, donde el gobierno nacional poseía únicamente, por fuerza de ley, 40 acciones. Vale acotar que, para entonces, la moneda recibía el nombre de “venezolanos”.

Las acciones se dividían de la siguiente manera:

Datos tomados de El Camino de Petrolia de Aníbal R. Martínez

De esta manera, estos seis individuos se aventuraron a construir una empresa que no tenía precedente en el país. Como señala Ludwig von Mises en su obra “La Acción Humana”, los empresarios son aquellos que, impulsados por el afán de lucro, se embarcan en la permanente búsqueda de probar cómo combinar los siempre escasos factores de producción, para descubrir información a medida que van creando los bienes que sirvan al potencial consumidor, en un zarpazo plagado de incertidumbre, en el que las pérdidas y las ganancias les van haciendo reajustar su curso.

En este punto, vale la pena hacer un paréntesis para acotar que en varios trabajos se expone que la Petrolia fue la pionera a nivel de América Latina en la extracción y refinación de petróleo, pero hay registros de dos compañías que la precedieron, una fundada en la provincia argentina de Jujuy, el 20 de septiembre de 1865, bajo el nombre de Compañía Jujeña de Kerosene, según cuenta Daniel Barneda en el texto “La Compañía Mendocina de Petróleo y la explotación del Yacimiento Cacheuta”. Revista Petrotécnica.

El otro emprendimiento en esta misma área sucedió con la Compañía Explotadora del Golfo de México, formada en 1868, según refrenda Joel Álvarez de la Borda en “Crónica del petróleo en México”.

Sin embargo, lo que sí es comprobable es que con la producción obtenida del pozo “Eureka 1”, la Petrolia se convirtió en pionera a nivel nacional en explotación industrial de petróleo, uso de sistemas de producción por bombeo mecánico, refinación de crudo y exportación de productos derivados. Además, las otras empresas mencionadas, originadas en otros países de la región, tuvieron una vida considerablemente corta, mientras la empresa tachirense se mantuvo en funciones por más de cinco décadas.

En la Petrolia se produjo kerosén, carbolíneo (líquido usado para proteger la madera de la putrefacción), gasolina y alquitrán (brea). Los productos fueron vendidos desde 1883 en las poblaciones de Rubio, Santa Ana, San Cristóbal, Michelena y San Antonio. Y más allá de las fronteras llegaron a Cúcuta y Pamplona, como cuenta Pablo Villafañe en su libro “Apuntes históricos del Táchira 1883–1983”.

Un dato interesante del contrato de creación de la empresa es que se acordó que Pedro Rafael Rincones, socio de la compañía, sería enviado con los gastos pagos a Estados Unidos para que se formara dentro del negocio petrolero e hiciera las diligencias para adquirir la maquinaria necesaria para la extracción del mineral. Este hecho podría significar la primera vez en la historia del país que una empresa privada envía becado a uno de sus miembros para que se forme en el exterior.

El viaje que realizó Rincones en 1879 a Pensilvania le permitió absorber conocimiento en los campos petroleros instalados en la zona, llegando a convertirse en el primer técnico petrolero de la historia de Venezuela. Posteriormente, fue en Nueva York donde compró los aparatos necesarios para emprender las labores de perforación, entre ellos, un taladro de percusión a cable de la Seneca Oil Company, empresa organizada con el coronel Edwin Drake, según cuentan D’Orazio y Romero Borré.

Su ruta desde la ciudad de los rascacielos hasta La Alquitrana le tomó dos meses. Tuvo que viajar en un primer momento en barco hasta llegar a Maracaibo y de allí al puerto de Encontrados, en el estado Zulia, para luego montar en el lomo de las mulas la maquinaria que por caminos rurales condujo hasta su destino. Aníbal R. Martínez cuenta que tan solo la barrena de taladrar pesaba 650 kilogramos; sirva esto para hacerse una idea de lo complicado que debió ser su traslado.

Es también importante señalar que Rincones, oriundo de San Cristóbal, fue el fundador de “The Petrolia Star”, el primer periódico institucional que existió en el país. Allí, el técnico petrolero apuntaba en sus cuatro páginas, y usando el seudónimo de “Mr. Córner”, los pormenores suscitados en el campo petrolero que, ya para marzo de 1883, extraía del pozo “Eureka” unos 230 litros diarios de crudo.

Y como era de esperarse, su procesamiento se llevaba a cabo en lo que fue la primera refinería que tuvo el país, una que inició con una capacidad de destilación de 2.000 litros al día. Esto brindó la oportunidad de empezar, según cuenta Carlos Lisson Pulido, a poder destilar 165 galones de kerosene, 150 galones de gasoil y 60 galones de gasolina, quedando 220 galones de residuos.

Estas primeras producciones hicieron posible que se iluminaran por las noches las viviendas ubicadas en Rubio y Santa Ana, y que posteriormente se encendieran luces de la Plaza Mayor y de la fachada de la Iglesia de San Cristóbal, un acontecimiento que congregó a los ciudadanos y dio muestras claras de progreso a través de la iniciativa privada.

En octubre de 1886 se perforó el pozo “El Salvador”, denominado así porque impidió que la compañía quebrara tras perforar sin éxito otros pozos. “El Salvador” producía dos metros cúbicos al mes con tan solo una perforación de 86 metros.

Un cambio en la legislación del país, que vale la pena acotar, tuvo lugar con la Constitución de 1881, por medio de la cual el Gobierno de la Federación asumió la administración de las minas, necesitando del beneplácito del recién creado Consejo Federal. Siendo, además, el Presidente de la República el único facultado para las asignaciones de las concesiones.

Así mismo, con la promulgación de la Ley de Minas del 13 de marzo de 1883, se eliminó la participación accionaria del estado en las compañías y se estableció el pago de impuestos al Gobierno Federal.

Y habría que esperar hasta la promulgación del Código de Minas del 29 de mayo de 1893 para leer entre sus líneas (Art. 96) la palabra “petróleo”, que según cuenta Xuan Tomás García Tamayo en el ensayo “La Petrolia del Táchira y sus Fundadores”, deriva del latín “petra” que significa piedra, y de “óleum”, que significa aceite. Otros nombres que recibe este mineral, comenta García Tamayo, son, “brea, alquitrán, betún, aceite de pez, aceite mineral, oro negro y estiércol del diablo”.

Durante los 40 años que existió la empresa, los legisladores venezolanos promulgaron 13 leyes o códigos de minas, una Constitución con impacto directo sobre la actividad minera, dos reglamentos sobre el petróleo y una ley de hidrocarburos que fue reformada siete veces. Estos hechos, sin duda, debieron causar un aumento en los costos de la compañía, pues, como señala Enrique Ghersi en su ensayo “La corrupción es efecto, no causa”, la ley no es neutral, sino que su cumplimiento supone costos, cuya evaluación deben tomar en cuenta, más allá de las disposiciones monetarias que se puedan estipular en la misma, la cantidad de tiempo y de información necesarias para cumplirla.

Las leyes y códigos puestos en vigencia fueron aumentando el número de artículos y con ello, la intervención del Gobierno Federal sobre la explotación minera y los particulares o compañías que tuvieran una concesión para su explotación. La legislación fue introduciendo, además del pago de impuestos, estampillas, inspecciones y trámites, disposiciones sobre el uso de aguas, bosques, tierras baldías y de ejidos, condiciones laborales y pago a obreros, la contratación de cierta cantidad de trabajadores nacionales, el derecho a solicitar la expropiación y la estatización de parte del capital al vencer la concesión.

Así, mientras los políticos creaban y cambiaban las reglas, la Petrolia seguía trabajando diariamente, y ya para los primeros años del siglo XX, estableció sus oficinas en Caracas, exactamente en la casa N.º 9 de la calle Oeste, Santa Capilla a Carmelitas. En este punto, Aníbal R. Martínez, a diferencia de Lisson Pulido, sostiene que fue cuando se cambió el nombre a “Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira”, generando así una duda que ha persistido con el paso del tiempo.

Sea como fuere, se sabe por el ensayo “La Historia Petrolera Venezolana. La Petrolia. El ‘Acuerdo de Achnacarry’ y la Petrolia del Táchira” de Fernando Travieso, Elvia Tinedo, Oriadna Rivas y Luis Lucena, que para 1887 ya había en La Alquitrana ocho pozos perforados con una profundidad máxima de 95 metros.

Y en la primera década del siglo XX, el médico González Bona expuso el 3 de enero de 1908 lo que fue el primer boletín de la producción petrolera en Venezuela, con datos que asientan que la producción de 1905 a 1907 fue de 990 barriles de petróleo diarios, la marca número uno impuesta en el país.

Datos de producción:

Datos tomados de El Camino de Petrolia de Aníbal R. Martínez

Se conoce que más adelante, entre 1912 y 1927, la comercialización de los productos derivados fue de Bs. 128.969,56, con una reinversión de Bs. 9.817,11, según Aníbal R. Martínez. Y en 1921 se tenían dos alambiques con capacidad para 4.800 litros.

Posteriormente, la empresa fue siendo desplazada por las transnacionales que tenían una producción considerablemente superior y a unos costos menores, además, sufrió problemas internos de gerencia y por sus limitaciones naturales y físicas. Pese a ello, años después, al momento de acercarse el vencimiento de la concesión, vigente hasta el 8 de abril de 1934, Dolores Pulido de Brown, hija menor de Manuel Antonio Pulido Pulido, intentó la renovación del título como estaba estipulado en la ley vigente pero no tuvo éxito.

Con el tiempo se supo que el Gobierno Nacional había concedido a la Venezuelan Oil Development, subsidiaria de la Shell, la concesión DTA-20, cuya área comprendía los espacios de La Petrolia. Pero, para entonces, ocurría algo curioso, y es que se mantenían un cierto nivel de operaciones en el lugar. De hecho, cuenta Martínez que durante el mes de junio de 1938, quedó reseñado en el último boletín la refinación de “640 litros de gasolina, 800 litros de querosén, 1.600 litros de gasóleo (como ahora se llamó a la carbolina) y 1.000 litros de alquitrán”. Y según Pablo Villafañe, las actividades en el campo prosiguieron hasta 1945, hecho que también reseña Lisson Pulido, pero los productos quedaron reducidos al mercado local.

Este suceso, que se puede considerar como fuera de la ley, pues la compañía ya había sido liquidada y la concesión había caducado, estaba respaldado por un hecho, no menos importante, y es que Dolores Pulido seguía pagando parte de los impuestos concernientes a la actividad, según relata Martínez. Esto estaría de alguna manera respaldando, por lo menos frente al Estado, la continuación de la explotación.

También vale la pena agregar que la responsable de los terrenos se negó rotundamente a cederlos a la “nación”, como estaba estipulado en la Ley de Hidrocarburos de 1920, una vez vencido el título, alegando que aquella era su propiedad y la de su familia. La disputa se mantuvo hasta el 16 de julio de 1958, fecha en que la Shell de Venezuela renunció a la concesión, y los Pulido recobraron en su totalidad los derechos de propiedad.

Y en diciembre de 1974, José Rafael Pulido Méndez, Manuel Pulido Musche y Pablo Pulido Musche, para entonces herederos del lugar donde estuvo la icónica compañía, recibieron del Ejecutivo Nacional la carta en la cual se aceptaba la donación de la finca “La Alquitrana” con el fin único de establecer allí un parque para preservar su historia. Por tal motivo, el 12 de octubre de 1978 se creó el Parque La Petrolia, con sus espacios adecuados para el esparcimiento del público, y con un museo para brindar información relativa al legado de la empresa, los hidrocarburos y su explotación.

De esta forma concluyó la vida de la primera empresa petrolera venezolana, la misma que impuso la primera marca en cuanto a producción de barriles de petróleo a nivel nacional, construyó la primera refinería, imprimió el primer periódico institucional y ha sido la empresa petrolera de capital nacional privado con más años en funcionamiento. Además, con su gasolina se llenaron los tanques de los primeros automóviles que llegaron a San Cristóbal y a Rubio.

En efecto, fue el deseo de enriquecerse sirviendo al prójimo lo que llevó a sus fundadores a erigir una empresa dentro de un negocio que conocían de manera muy rudimentaria, y a avanzar a pesar de tener un inicio plagado de obstáculos.

Ciertamente, la Petrolia no registró los volúmenes de producción de las compañías foráneas, pero sin lugar a dudas fue un ejemplo de emprendimiento y función empresarial tachirense y venezolana que vale la pena rememorar para tener presente lo que pueden alcanzar los individuos cuando son libres para actuar.

Referencias

Álvarez J. (2006). Crónica del petróleo en México. De 1863 a nuestros días. Primera edición. Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. Documento digital. Consultado en:

https://www.pemex.com/acerca/archivo-historico/Documents/publicaciones/cronica_petroleo_mexico.pdf

Barneda D. (2007).La Compañía Mendocina de Petróleo y la explotación del Yacimiento Cacheuta. Revista Petrotecnia. Documento digital. Consultado en:

http://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2007-2/Efemerides.pdf

D’Orazio F.; Romero J. (2019). La industria petrolera: una historia de empresas familiares. Revista Venezolana de Gerencia, año 24 N° 86. La Universidad del Zulia. Documento digital. Consultado en:

https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/23773/24234

D’Orazio. (S/f). Primer centenario de la prospección petrolera en Venezuela. Maracaibo, Zulia. Documento digital. Consultado en:

http://es.scribd.com/document/100963774/Primer-Centenario-de-la-Prospeccion-Petrolera-en-Venezuela

García X. (S/f). La Petrolia del Táchira y sus fundadores. Documento digital. Consultado en:

https://biblat.unam.mx/hevila/BoletindelaAcademiaNacionaldelaHistoriaCaracas/1980/vol63/no251/11.pdf

Ghersi E. (1999). La corrupción es efecto, no causa. Instituto Cato. Documento digital. Consultado en:

https://www.elcato.org/la-corrupcion-es-efecto-no-causa

Lisson C. (2022). Petrolia del Táchira. Documento digital. Consultado en:

https://fliphtml5.com/qdbob/ghdb/La_Petrolia_del_T%C3%A1chira_/

Martínez A. (1979). El camino de Petrolia. EDRECA segunda edición, Caracas. Documento digital. Consultado en:

https://bancaribe-prod-2020.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/05/EL-CAMINO-DE-PETROLIA.pdf

Mises L. (2011). La acción humana. Tratado de economía. Décima edición. Unión Editorial. Documento digital. Consultado en:

https://jeffersonamericas.org/wp-content/uploads/2020/07/La-accion-Humana.pdf

Tinedo E.; Rivas O.; Lucena L. (2012). La Historia Petrolera Venezolana. La Petrolia. El ‘Acuerdo de Achnacarry’ y la Petrolia del Táchira. Observatorio Socialista Petrolero. Caracas. Documento digital. Consultado en:

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/La%20historia%20petrolera%20venezolana.pdf

Villafañe P. (1983). Apuntes históricos del Táchira 1883 – 1983. Impreso por Master Printers Inc. Estados Unidos.