La narrativa que retumba en los recuerdos aún frescos de la memoria de millones de venezolanos. Algunos hechos, como la diáspora enfrenta a la gente con sus temores, nostalgias y desarraigos. Otros traen al presente lo que significó el inicio de la debacle de la economía venezolana: la irrupción en PDVSA La Campiña, y el submundo que se instaló por meses a las afueras de la sede principal de la otrora empresa que se codeaba con las más importantes petroleras del mundo.

“La ciudad cerrada. Las calles más abandonadas que nunca. Sorteando el templete chavista instalado en la sede de PDVSA La Campiña. (…) Cuenta Enrique que en el templete se ha instalado un burdel, todos los servicios urbanos comprendidos: se come, se caga, se tira”.

“El paisaje humano ha cambiado. Comenzamos a no reconocernos. O a entendernos como enemigos. Los códigos de relación se han transformado. El comandante ha triunfado, te sentirás como extranjera en tu tierra. Esa es una condición de las dictaduras. Desconfía de tus conciudadanos. Teme a quienes tengan alguna cuota de poder. Acepta que no eres bienvenido. Creo que los que apoyaron esto llevarán consigo una amargura para siempre”.

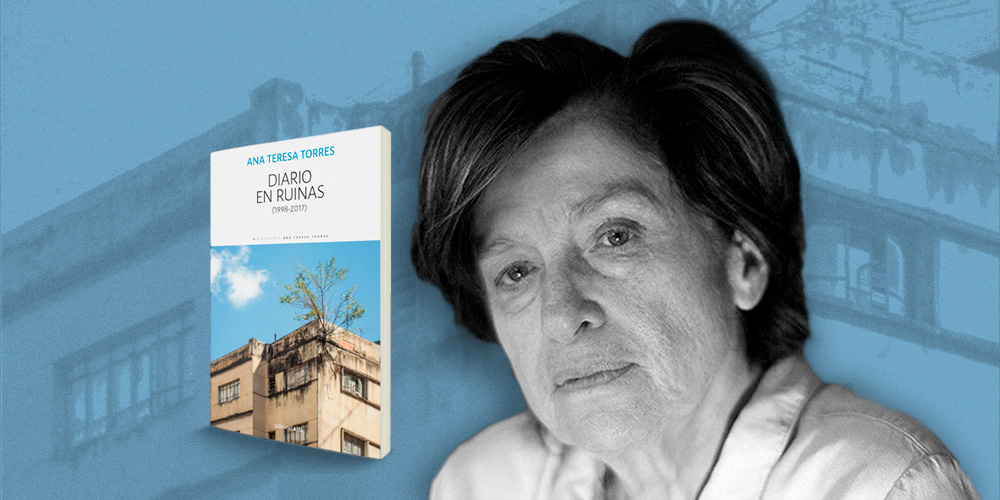

“Diario en ruinas (1998-2017)” de Ana Teresa Torres nos dice que “el marasmo en que se encontraban los factores de oposición después de la inútil victoria del 6D de 2015 requería de alguna acción y eso fue la votación del 16J de 2017”… el resto es historia. Lectura imperdible.

Si la memoria no es un museo que guarda incólume nuestro pasado, habría que entenderla como la recuperación fragmentaria de acontecimientos, situaciones, circunstancias, personas, espacios, experiencias, en los que nos detenemos porque algo nuestro se detuvo allí. De las infinitas posibilidades de la recuperación, elegimos aquellas que contienen una desarticulación traumática para nuestra identidad en el intento de restaurarla. En ese mapa, algunos hechos puntuales, que otros también reconocerán como ocurridos, se levantan como señales del transcurso temporal. Esas señales que podríamos calificar de colectivas son las que vinculan la memoria individual con el vasto campo de la memoria nacional.

Ana Teresa Torres

Diario de la revolución. En 2014 empiezo este recuento con la sensación de que todo es una nube en mi memoria, con la incomodidad de que no puedo colocar fácilmente los acontecimientos en sus fechas, ni a las personas en sus lugares, porque no tengo aquí la libertad del novelista que asienta los tiempos y los espacios a su voluntad. Por si acaso quedara alguna duda, que no creo, nada me obliga a la objetividad. Primero, porque estoy convencida de que lo humano es siempre subjetivo, y segundo, porque es precisamente la subjetividad a la que quiero dejar hablar, recorrer este tiempo desde mi mirada, que ya no es tampoco la de entonces sino la que reconstruyo después. Debo así vérmelas con la duda de que todo forma parte de un saco en el que meto las manos sin saber precisamente lo que voy a encontrar, pero con la seguridad de que me detengo donde algo mío se detuvo y quiero exponerlo a la luz. Y asumir que otros se detendrán donde algo suyo se detuvo.

Primera entrada. 1998, octubre. Playa de Manzanillo, isla de Margarita. Yolanda y yo fuimos espectadoras de una concentración anunciada con altavoces, plagada de boinas rojas, hombres y mujeres que compraban cerveza y empanadas en los tarantines cercanos, gritaban consignas agitando las insignias del MVR, entre las cuales ondeaba, como un gesto nostálgico, la bandera del PCV. Al rato se dispusieron a continuar su ruta. Los turistas ni se enteraron. El mitin de Manzanillo fue mi primer encuentro con lo que había de venir. Había estado bastante distraída en cuanto a la política nacional y empecé entonces a ponerle atención a las próximas elecciones y a Hugo Chávez. No tenía intenciones de votar por laex alcaldesa de Chacao, Irene Sáez; menos por Alfaro Ucero, de AD; me inclinaba más bien por Claudio Fermín (también adeco, cuya candidatura fue rechazada por su partido) hasta que me detuve en el discurso del comandante. Tres palabras vinieron a mi mente y el tiempo no las ha borrado, sino por el contrario, subrayado: nacionalismo, violencia, militarismo. A partir de allí mi voto iba para Henrique Salas Römer, fundador de PV, sin que nunca hubiese sentido mayor inclinación por sus ofertas, pero comprendí que era necesario evitar, o intentar evitar, el triunfo de Hugo Chávez. En ese momento los cálculos electorales y las tendencias políticas sufrieron duros reveses. Todo estaba patas arriba.

1998, 6 de diciembre. Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con 56%, frente a 40% de Salas Römer. Alfaro Ucero perdió el apoyo de AD y obtuvo menos de 1%, mientras que Irene Sáez, que había punteado en las encuestas por muchos meses, también perdió el apoyo de Copei y quedó con menos de 3%. Durante el día había mantenido una inútil esperanza, que dicen que es lo último que se pierde, pero para el momento en que se anunciaron los resultados ya estaba preparada. Me parecía un mal camino para Venezuela, mentiría si dijese que imaginaba ni siquiera una parte de todo lo que después ocurrió. Aquella noche, sin embargo, mi desilusión no era solamente por el triunfo del comandante sino por lo que comencé a observar en el mismo momento en que acababa de ocurrir, cuando escuchamos sus primeras palabras. De votantes por Salas vi a algunos pasar a admiradores de Chávez, quizás arrepentidos de no ser parte del pueblo hermoso y noble al que se refería en su discurso. Comprendí que la emoción de algunos rostros se extendería sin remedio. Poco después en una reunión navideña volví al asombro de comprobar que allí todo el mundo era chavista. Me esperaba un trayecto de soledad.

Obviamente la elección del Ateneo de Caracas como sede para el primer discurso del presidente electo no era casual. Un lugar emblemático de la cultura caraqueña, de la lucha contra las dictaduras y, al mismo tiempo, espacio privilegiado de la izquierda cultural, en fin, una locación perfecta para el discurso inaugural, única alocución más o menos mesurada y reconciliadora de toda su vida, que apenas duró 40 minutos. Lo escucho ahora en YouTube y constato que efectivamente aquellas palabras fueron excepcionales. Llamó a la unión, fue muy considerado con los venezolanos que no habían votado por él, y aunque las matrices de su retórica estaban presentes (Dios, la Biblia, Bolívar y más Bolívar, continuidad con el alzamiento del 4 de febrero de 1992, la corrupción de los partidos, su lema “Chávez es el pueblo”, etc.), no cabe duda de que fue un caramelo para el primer día de clases. Nacía una patria nueva y el nuevo presidente declaraba honor al vencido y el amor que sentía por todos sin guardar sentimientos de venganza o de rencor porque había llegado el tiempo de mirar al futuro, así como de enviarle un saludo fraterno a Estados Unidos. Vestido de elegante traje oscuro, no se acordó de su promesa electoral de freír en aceite las cabezas de los adecos. Se quitó la chaqueta dejando ver una impecable camisa blanca mientras su esposa Marisabel le enjugaba el sudor y el periodista Vladimir Villegas, telonero del acto, lo presentaba como la “esperanza latinoamericana”. Los locutores de Venevisión rezumaban euforia.

Encuentro ahora en mi biblioteca el libro de César Miguel Rondón, País de estreno (1998), en el que recopila 37 entrevistas realizadas entre agosto y octubre de 1998; creo que no lo leí en su momento, y si lo hice fue descuidadamente. Los entrevistados eran personas de opinión influyente: politólogos, analistas políticos, periodistas, economistas, políticos profesionales, representantes de poderes públicos, ministros, ex ministros, y los cinco candidatos principales que en aquella ocasión compitieron en las elecciones. Lo que salta a la vista es que, con poquísimas excepciones, la naturaleza de lo que ocurría y de lo que vendría en el futuro se les escapaba. Cierto que no eran adivinos los entrevistados, pero si tomamos sus respuestas como un síntoma, como una manifestación de lo que se pensaba en ese momento, la conclusión es que estábamos perdidos en un país sumergido en un cierto letargo que impedía vislumbrar la naturaleza y magnitud de los cambios por venir. Ésas eran las aguas en las que nos movíamos.

En fin, después de la lectura de las treinta y siete entrevistas me parece que el mejor resumen es la última frase de César Miguel Rondón en el prólogo: “Como una modesta contribución a mejor entender y asumir esa torcedura en el destino van estas páginas”. Una torcedura en el destino. ¡Y vaya sí se torció! También Colette Capriles, en aquel diciembre de 1998 sostenía una de las pocas voces lúcidas, como puede leerse en La revolución como espectáculo (2004). Por ejemplo, en la primera entrada del 1 de diciembre: “Lo cierto es que es increíble la sordera de los que podrían pensar la política de Chávez. Es como el secreto del rey desnudo: todo está a la vista y nadie lo ve”. Y el 11 de diciembre, a propósito de la proclamación de Chávez como presidente electo: “La legitimación de la rebelión seis años después, según sus propias palabras”.

Releo y pienso: todo ha sido consumado. Venía la bolivarización de la República.

1999, 30 de enero. No solo se había decretado la alegría sino la borradura del pasado democrático. Me sentía borrada yo también. En esos años había estudiado y trabajado, construido una familia y ejercido dos oficios, y ahora todo ese tiempo era condenable. Salvadas las distancias me ocurrió lo que algunos escritores judíos han consignado, y es que formados en una familia y una sociedad liberal no tomaron conciencia de su judaísmo hasta ser perseguidos por esa condición. No fui adeca ni copeyana, pero tampoco pensé en el puntofijismo -expresión que inundó la neolengua que nos ha sido impuesta y que alude al acuerdo de gobernabilidad de AD, Copei y URD, después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, firmado el 31 de octubre de 1958 en la quinta Punto Fijo, casa de habitación de Rafael Caldera, líder de Copei- como una larga enfermedad de 40 años que sufría desde mi adolescencia sin saberlo. Por el contrario, tenía la impresión de haber vivido en un sistema democrático con tremendas fallas en su ejercicio, que ahora el discurso político consideraba como enemigo incurable de la patria. Era un discurso sin matices que condenaba todo lo ocurrido desde el 23 de enero de 1958 hasta el presente, pero la condena moral no era sino la preparación del terreno para lo que venía, y la primera acción consistía en limpiar todo vestigio de la cultura democrática anterior.

2000, 27 de agosto. Tuvo lugar la primera transmisión por televisión de Aló presidente, suerte de espectáculo unipersonal de Chávez, que había comenzado el 23 de mayo de 1999 como emisión radiofónica dominical por Radio Nacional de Venezuela. En Aló presidente se gobernaba, se viajaba, se regañaba a los ministros, se anunciaban las medidas, se hacían los cambios de gabinete, se dibujaba (a veces literalmente en un mapa) el país tal como quedaba en la mente presidencial, se interpelaba al pueblo que llevaba sus miserias al presidente, y sobre todo se insultaba. Se insultaba permanentemente. Se denigraba de todo aquel que no fuera seguidor del proceso. Fue una escuela de insulto, desprestigio y descalificación de buena parte de la sociedad venezolana y de su historia. De esa manera se fue instalando el desprecio por el respeto al otro, la libertad de destruir moralmente, de deshumanizar al semejante en palabras y actos. Del dicho al hecho hay poco trecho.

2001, 21 de enero. El año empezó fuerte con el tema cultural. En el Aló presidente No. 59, aproximadamente en la primera mitad del programa, hizo el siguiente anuncio:

Cambios en el bullpen. No solo en el bullpen, no, la lomita, cambio en el centerfield, cambios en el rightfield, cambios en primera base, etcétera. Hay un cambio aquí casi completo. Llegó la hora de arrancar la revolución cultural bolivariana creadora y liberadora, esto lo veníamos preparando, hemos arrancado algunos proyectos pero qué difícil es este mundo de la cultura, cómo se ha manejado, porque ahí claro que ha habido un gran aporte al país, eso no lo vamos a negar, pero la cultura se vino elitizando, manejada por elites, como dice Manuel Espinoza, un principado, príncipes, reyes, herederos, familias, se adueñaron de instituciones, de instalaciones que le cuestan miles de millones de bolívares y que son del Estado, de presupuestos de miles de millones de bolívares, y además quieren hacer lo que ellos creen, pues, creen que son gobiernos autónomos. No, eso no es así, el país tiene que recuperar la visión integradora, creadora. Nosotros no queremos imponer nada, no, si es que hemos dado ejemplo, ¿de dónde salió esta Constitución? Del pueblo. Proceso liberador constituyente, pero igual la cultura, la educación, todo eso viene desde abajo, no es impuesto; impuesto es como ha sido hasta ahora; estamos rompiendo con las imposiciones de las cúpulas.

A continuación pasó a nombrar uno por uno a los nuevos funcionarios. Por supuesto que los gobiernos tienen derecho a la designación de las autoridades de las instituciones del Estado, pero el tono y el estilo con que se dio este anuncio no era el apropiado. El uso de términos deportivos, sin ánimo por mi parte de agraviar a los seguidores del béisbol, no era oportuno. La acusación de principados, reinados, familias que se adueñaban de los feudos culturales, como si estuviera tratando de derrocar a los Médicis, era ofensiva e incierta, por lo demás muy típica de un discurso que se ha empeñado en ver oligarquías por todas partes. Y, además, aunque no fuera sino cuestión de protocolo el silenciar los nombres de los destituidos, y no agregar una palabra de agradecimiento a sus servicios como fórmula de cortesía eran signos de hostilidad. Lo curioso, al revisar los nombres de los designados que Chávez leyó detalladamente, es que todos sin excepción pertenecían a la cultura pre revolucionaria. Ni uno solo de ellos podía considerarse como adquisición revolucionaria, y muchos, la mayoría, fueron convirtiéndose en opositores.

2002, 31 de diciembre. La Alcaldía de Chacao había preparado la llegada de año nuevo en el distribuidor Altamira de la Autopista Francisco Fajardo, nada menos que con la participación de la Billo’s Caracas Boys. Familias enteras habían dispuesto la cena en medio de la autopista, algunas con parrilleras para el pernil, ollas para calentar las hallacas, puestos de venta de comida y la música a todo dar. Era sin duda una celebración, esperábamos una nueva vida a partir de 2003. Siempre, que yo recuerde, en estos años hemos estado esperando fechas que van a marcar la frontera entre el cielo y el infierno. Al final los linderos se borran y la vida sigue.

Tiempo después mirábamos el audiovisual y recuerdo que comenté melancólicamente, ¡cómo lo dejamos perder! En realidad, pienso ahora, lo que perdimos fue la guerra. Esos millones de personas que entonces estaban en la calle son más o menos los mismos que se han ido. La historia muestra que los exilios, las diásporas, las emigraciones, los protagonizan aquellos que han perdido la guerra.

Veo una y otra vez el audiovisual “Un año dando la cara. Tiempo de marcha”, producido por Carlos Oteyza con el sello de Ciudadanía Activa, que registra las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 23 de enero y el 31 de diciembre de 2002, y las recuerdo una por una, creo que fuimos a todas. 23 de enero. Marcha por la democracia, asistieron unas 100.000 personas. 4 de febrero. Luto activo por los caídos el 4F de 1992. 10 de abril. Ni un paso atrás. Concentración en Pdvsa Chuao. 11 de abril. Chuao hacia Miraflores. 700.000 personas. 19 víctimas. 1 de mayo. Asamblea para reivindicaciones laborales en la plaza Morelos. 11 de mayo. Prohibido olvidar. En conmemoración de los caídos el 11 de abril, desde Chacaíto y Parque del Este hacia Petare. 11 de junio. En conmemoración de los caídos el 11 de abril, desde Chacaíto hasta la avenida Bolívar. 11 de julio. De la avenida Libertador a la Asamblea Nacional. 10 de octubre. La toma de Caracas. De Parque del Este a la avenida Bolívar. Un millón de personas. 4 de noviembre. Entrega de firmas del referéndum consultivo solicitando la revocatoria del presidente. De Altamira al CNE. 28 heridos. 19 de noviembre. Apoyo a la Policía Metropolitana intervenida por el Ministerio del Interior y Justicia. De Altamira a la Asamblea Nacional. 7 de diciembre. Marcha del silencio por las víctimas de la plaza Altamira el día 6. De Altamira a El Marqués. 14 de diciembre. Concentración en el distribuidor Altamira en respaldo al paro iniciado el día 2. Más de un millón de personas. 17 de diciembre. Desagravio al Libertador. De Altamira al Panteón Nacional. 20 de diciembre. Megamarcha de Caracas. De Altamira al Paraíso. 23 de diciembre. Marcha de las antorchas. De Altamira y Chuao a Prados del Este. 29 de diciembre. Marcha de la victoria. De Los Chaguaramos a la avenida Victoria. 31 de diciembre. Celebración de fin de año. Distribuidor Altamira.

Aparecen rostros conocidos, algunos ahora están presos, otros exiliados, muchos fallecidos, y la mayoría simplemente acusando el paso del tiempo en las arrugas y las calvicies. Chávez se murió, así que finalmente se fue, pero no solo él, me digo al ver las imágenes. En los cientos de miles que bailaban en la calle, cantaban, palmeaban, se decoraban con pintura y con banderas, pitaban, tocaban instrumentos, en un modo de exaltación y bulla probablemente impensable para una manifestación política en cualquier otra parte del mundo, junto al despliegue de emociones varias había algo vivo. Un enorme animal alegre de muchos colores brincando en medio de las autopistas. Ese animal también se murió. Quizás de cansancio. O de vejez. Son muchos años para algunos animales.

2003, extractos de febrero. Ayer, 2 de febrero, fue un día difícil para mí. Siempre he sentido que durante todo este tiempo nos hemos visto obligados a cambiar de estado de ánimo en forma rápida y contradictoria, lo que es una prueba de fuerza para el psiquismo. Me sentía desde el día anterior atravesando un breakdown, como si no pudiera controlar mis emociones, en un estado francamente depresivo y ansioso que producía choques con los demás. Dormí mejor porque la marcha del viernes me dejó cansada, el sábado fue un día difícil y el domingo también. A medida que transcurría y las buenas noticias del “firmazo” se iban haciendo patentes, mi estado mejoró. Pude leer unos libros que me había enviado Rubi Guerra, no demasiado atentamente, a veces con el placer mecánico que tiene para los lectores acostumbrados el pasar la vista por la letra impresa, pero aun así el ejercicio de leer textos en nada relacionados con los acontecimientos presentes me hizo bien. Más tarde continué la lectura de Primo Levi, y también me ayudó leer acerca de los sentimientos de culpa que atraviesan los liberados de los campos de concentración, porque todo ese fin de semana me había sentido dentro de un estado de ánimo culposo, indiferenciadamente culposo, que contribuía a mis sentimientos depresivos. Cualquier detalle nimio podría hacerme sentir culpable.

En algún momento en que el zapping me llevó a VTV pude ver la fiesta de cumpleaños que Chávez había preparado para conmemorar sus cuatro años de gobierno. Junto a su ministra de desinformación, un soldado y una niña cantaban cumpleaños feliz ante una torta decorada con el mapa de Venezuela con los colores de la bandera. Parecía una modesta fiesta de cumpleaños en la que unos padres tristes, divorciados, intentaban aparentar unión frente a la niña cumpleañera. Una fiesta a la que nadie había acudido. Los invitados estaban en otra parte. Luego, el fracasado padre no lograba prender las cuatro velitas que solitarias ensuciaban el mapa del país, mientras la ministra de desinformación cantaba y aplaudía el fracaso.

Me sentí culpable de experimentar un sentimiento de lástima.

Hoy lunes pareciera que el país ha arrancado de nuevo. Llamadas preparatorias para el acto de Poesía en libertad del sábado. Reuniones en la tarde. Las horas inútiles. Las horas gastadas en reuniones, llamadas de teléfono, revisión de correos electrónicos, programas de radio. Produciendo actos, informes, discusiones que quizá sean los últimos tiempos de una resistencia desesperada en la que no sabemos si actuamos para resistir, o resistimos para seguir actuando. Incansables, persistimos en ello.

Esta mañana, en un programa de radio con Enrique y Yolanda. Todos terminamos conmovidos porque somos testigos simultáneos del horror y a la vez de un acto hermoso: la tenacidad de la gente por defender la democracia. La construcción de redes ciudadanas que no teníamos, de una fuerza de la que no nos sabíamos capaces, arrinconados por el mito de los ta’ barato. Los venezolanos, acusados de facilistas, nuevos ricos, inconsistentes, vivimos hoy esta tragedia que el mundo se empeña en ignorar.

La ciudad cerrada. Las calles más abandonadas que nunca. Sorteando el templete chavista instalado en la sede de PDVSA La Campiña, llegamos a una cafetería que pareciera recordar tiempos mejores. Un hombre con chaleco de siglas del Ministerio de Energía y Minas bordadas en azul, con el tono prepotente del fascista que se sabe dueño del poder, nos dirige un irónico “señoras”, para que nos echemos hacia atrás y él pueda pasar por delante de nosotras un mínimo papelito que quiere arrojar en el recipiente de basura. ¡Qué civilizado este nuevo tipo de venezolano! No puedo dejar de verlo como el ‘camisa negra’, ‘el camisa azul’, el SS, que pronto puede obligarnos al saludo, ¡Viva el Comandante!, que exigirá respuesta, eco, salvo que se pretenda desobedecer. Cuenta Enrique que en el templete se ha instalado un burdel, todos los servicios urbanos comprendidos: se come, se caga, se tira.

Comienza la desconfianza. Durante el programa hice un comentario que no era para la galería y pienso que fue imprudente. El asistente de sonido, ¿será chavista?, ¿utilizará lo que dije? El paisaje humano ha cambiado. Comenzamos a no reconocernos. O a entendernos como enemigos. Los códigos de relación se han transformado. El comandante ha triunfado, te sentirás como extranjera en tu tierra. Esa es una condición de las dictaduras. Desconfía de tus conciudadanos. Teme a quienes tengan alguna cuota de poder. Acepta que no eres bienvenido. Creo que los que apoyaron esto llevarán consigo una amargura para siempre.

Esto es lo más difícil, abrir los ojos para poder observar lo que la monotonía oculta. Estar atenta a las innovaciones de un paisaje que damos por visto. Comenzar a verlo como si viniera de lejos. Converso en la mañana con Roger. Nos encontramos por casualidad en el Centro Comercial Chacaíto, y cuando camino hacia el metro respiro la ciudad en la claridad de la mañana, y pienso, nunca nos podrán quitar la luz. Parece una mañana caraqueña como todas, entro en el vagón y siento que un metro es igual a otro, podría estar en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad que tuviera metro. Pero luego hablamos de comisariatos políticos, de talleres de inducción ideológica en el Consejo Nacional de la Cultura, de funcionarios atentos a lo que piensen otros funcionarios, de libros que quizás no leeremos. Menos mal que no se han dado cuenta de que el libro existe, dice, y veo claramente que estamos hablando de un país que desconocemos. Que somos testigos de lo que ocurre, del comienzo de una verdadera revolución. Es a la vez apasionante ser testigo de cómo se gesta un proceso histórico de esa naturaleza, y a la vez aterrador. Bajo esa luz vuelvo a casa, y más que ver ruinas de un mundo conocido, comienzo a observar el principio de un mundo nuevo, el mundo totalitario que hemos leído y visto en cine, ahora for real.

Pienso que, si me fuera, cuando regresara, ya no lo reconocería. Y comprendo el dolor con que los exiliados, o personas como Klemperer, y el músico de la película El Pianista de Polanski, escriben o dicen los nombres de las calles. Como si fueran las mismas, pero ya no son. Yo siento ese dolor, por ejemplo, en los libros de Kertész. Es un dolor de mencionar el nombre de una calle muy conocida, muy recorrida, y ya perdida, aunque la estemos recorriendo. Pienso así porque el Centro Chacaíto ya me resulta irreconocible. Creo recordar que ese era el tema de Memorias del subdesarrollo. Paso de regreso frente a negocios cerrados que se abrieron pensando en el poder adquisitivo de una clase media que ya no será, y me digo, dios mío, en tan poco tiempo, todo ha sucedido. Hace nada se abrían negocios pensando todo es posible, habrá quien lo pague. Se cree que una revolución es un fenómeno violentamente catastrófico e imposible de pasar desapercibido. Es todo lo contrario, es un proceso insidioso que se oculta en el subterfugio de la cotidianidad. Y cada día avanza, milimétricamente, implacablemente.

Me obsesiona la idea de final. Leía anoche en los diarios de Victor Klemperer que el año 1942 se proponía escribir ‘hasta el final’. Comprendo, intuyo qué quiere decir eso. Llegar al final es algo relacionado con los procesos de esta naturaleza. Las personas comienzan a pensar en resistir, es decir, llegar al final. Pero ¿qué es el final? El final no es, como pensaba, la terminación de algo. El final es un concepto que relacionamos con ‘nunca más’. Pero ahora comprendo que el final es otra cosa, es una suerte de utopía de la resistencia. No hay un final, pienso. Hay el final para cada quien. El final es cuando alguien dice, no puedo más. La pregunta, por supuesto, es ¿cuál es mi final? Esa pregunta todo el mundo debe hacérsela, pero solamente se puede responder cuando se ha llegado al final. No se puede adelantar el escenario final. Se reconoce cuando llega.

2004, 21 de enero. “Estar en resistencia me parece más preciso que estar en oposición para definir la condición de quienes no siguen al gobierno actual y desean su terminación mediante el procedimiento concebido por la Constitución -comencé así mi primer artículo del año-. No podemos los ciudadanos resistentes, por más que hayamos aprendido en estos años, hacer valer nuestra voluntad política de cambiar el estado deplorable de Venezuela sin una articulación fortalecida de los dirigentes”, decía entonces y podría decir hoy.

2005. Aquel 2005, denominado ‘Año del salto adelante’, ‘Año 7 de la Revolución’, en las transcripciones de los discursos publicados en las Ediciones de la Presidencia de la República por Haiman El Troudi, entonces director del Despacho del Presidente, estuvo pleno de eventos políticos de alta relevancia. Las expropiaciones, sin duda lo fueron, pero también otros de carácter internacional. Sirvan de ejemplo algunos, empezando por la asistencia de Chávez al Foro Social Mundial, celebrado en enero en Porto Alegre, donde claramente expuso que la solución era el camino socialista; en febrero inauguró en Caracas la IV Cumbre de la Deuda Social y Carta Social de las Américas, en la que aseguró que estaba “matemáticamente demostrado” que, fuera del socialismo, no se podía solucionar la pobreza; en abril el cierre del programa bilateral de intercambio militar con Estados Unidos, vigente desde 1951; la creación de Petrocaribe en Puerto La Cruz el 29 de junio, mecanismo mediante el cual se aprobaba el envío gratuito o casi gratuito de petróleo a sus socios del Caribe, que de ese modo quedaban chantajeados a apoyarlo sí o sí en cualquier organismo internacional donde tuviesen voto; y para culminar el apoyo internacional, el 24 de julio, supongo que para celebrar el natalicio del Libertador, el lanzamiento de la emisora Telesur, refrendada por la más rancia izquierdainternacional (Ernesto Cardenal, Ignacio Ramonet, Eduardo Galeano, etc.), con domicilio en Venezuela y amplio financiamiento venezolano. Hoy la multiestatal, ha ido perdiendo apoyos, principalmente de Argentina, pero fue y sigue siendo una vocería importante para expandir la revolución mundial y particularmente venezolana.

En fin, lo que quiero decir con este breve listado es que resulta incomprensible que no se viera lo que era obvio. Esto me producía una sensación muy incómoda, un sentimiento muy desagradable, un estado de desconcierto. Voces, y muy calificadas, ha habido muchas, pero en el conjunto de la opinión no se veía políticamente el diseño de lo que ocurría (o no se lo quería ver), no se daba importancia a aquella cadena de acciones encaminadas a llevar al país hacia un régimen comunista, y, por ende, dictatorial. Se prefería la burla, el chistecito, la descalificación de Chávez y sus discursos, considerados como habladera de pistoladas. Esta fue mi mayor motivación para escribir lo que luego fue La herencia de la tribu, desde aquella tertulia del Cendes (UCV) en 2000, tratar de explicar que el discurso era un proyecto articulado con objetivos precisos, con alta eficiencia comunicacional, con elaborado contenido simbólico.

2006, 5 de enero. Pasamos la Navidad y fin de año en Margarita, como tradicionalmente acostumbrábamos, y fue probablemente la última oportunidad con mis hijos. Ellos se fueron en automóvil y yo en avión. Se hablaba mucho del problema del viaducto de la autopista de La Guaira, se hablaba y se veía en las imágenes que aquello no soportaba mucho más, aunque, por supuesto, la política comunicacional era esperemos a que se caiga, y ya se verá. En previsión de que el aeropuerto quedara aislado me compré un ticket de ferry para pasajero, y efectivamente, el 5 de enero se cerró el paso porque el colapso del viaducto era inminente. Al menos tuvieron la decencia de informar unas horas antes y no hubo víctimas. Regresamos a Caracas por carretera. Igual que el 15 de diciembre de 1999 tuve un efecto de premonición. Entonces pensé que la catástrofe natural era el signo ominoso de un desastre que estaba frente a nosotros, una suerte de metáfora en acto. El colapso de la autopista de La Guaira me pareció la constatación de esa catástrofe. Su construcción fue un icono de la modernidad venezolana, una proeza de ingeniería reconocida internacionalmente, un recuerdo imborrable de mi infancia. Colapsaba la modernidad, pues.

2007, 27 de mayo. Finalizaba la concesión para el uso de frecuencia de RCTV y Chávez aprovechó para cerrar la emisora. No se renovó la concesión y ese día, a las 11.59 pm, desapareció la señal de televisión que había acompañado a los venezolanos desde 1953. En mi novela El exilio del tiempo menciono algunos de los programas que se veían en aquellos primeros años y que en cierto modo formaron parte de la educación sentimental de varias generaciones, aunque no compartí el duelo colectivo ante el cierre del canal. Por supuesto, era una muestra, y no poco importante, del talante autocrático de Chávez, y una disminución sensible de la libertad de expresión; por esa razón firmé el documento de repudio que apareció el 26 en El Nacional, en el que artistas, escritores y actores, manifestaban su alarma por la inmediata anexión de un canal televisivo -TVES, que iba a ocupar el espacio radioeléctrico que dejaba RCTV- al monopolio comunicacional del Estado y protestaba la medida de cierre de RCTV. Lo firmé a pesar de que la mayor parte de su programación (así como la de Venevisión) me parecía deleznable. La medida produjo fuertes protestas y como nunca antes los estudiantes salieron a la calle en manifestaciones convocadas por ellos mismos a través de las redes sociales. De esas protestas surgió el movimiento estudiantil venezolano, y los nombres de los que ahora son importantes líderes políticos: Yon Goicoechea (PJ, VP, preso, liberado, candidato a alcalde por UNT); Stalin González (UNT, jefe de fracción de la MUD de la AN); Freddy Guevara (VP, primer vicepresidente de la AN, refugiado político); David Smolansky (alcalde VP, exiliado); Nixon Moreno (exiliado); Ricardo Sánchez (UNT, Psuv); y otros que probablemente olvido.

2008. 1 de mayo. Ese 1 de mayo salieron de Venezuela mi hija y su esposo esperando su primer hijo. A lo mejor, en el estrés de la partida, de tantas circunstancias prácticas a las que hay que atender en un viaje que se prevé definitivo, pasé por alto lo esencial: se marchaban sin planes ni expectativas de regreso. No era como entonces, hasta que se muera Gómez, hasta que caiga Pérez Jiménez. En aquellos lejanos tiempos los exilios familiares se debieron a una incompatibilidad con el gobernante, pero el país quedaba allí, permanecía esperando el regreso, como en efecto ocurrió. Ahora estos jóvenes que se fueron, que se van, lo hacen de un modo más casual, y en el fondo más dramático. Chávez se murió, pero nada cambia. Es del país de quien se sienten exiliados. Más que del gobernante se alejan de la destrucción.

Tengo la imagen muy clara, estamos en el estacionamiento del edificio donde vivían, están cargando las maletas en dos automóviles con la ayuda de los familiares que los van a llevar al aeropuerto. Yo no los voy a acompañar. Abrazo a Isabel y, al subirse al automóvil, cuando hace el gesto para cerrar la puerta, veo que está llorando. Su llanto me dice que no volverá. Es ella la que recuerda la fecha, yo, la verdad, la había olvidado. Tampoco recuerdo con precisión qué día se fue mi hijo Gastón. En junio renunció al Banco de Venezuela, en parte porque la nacionalización era inminente y no quería quedarse, y en parte porque necesitaba tiempo para preparar su ida, que debió ser entre octubre y noviembre. Yo hice un primer viaje breve a fines de agosto a Toronto, y luego regresé para el parto de Isabel, que se esperaba en los primeros días de diciembre.

2009, 13 de mayo. El Ministerio de Finanzas, propietario del edificio cedido en comodato al Ateneo de Caracas, cursó una carta a su directora Carmen Ramia notificándole que la cesión no sería renovada. La entrega del edificio tuvo lugar en 1983, durante la presidencia de Herrera Campins, y el comodato terminaba 26 años después, es decir, en 2009; en carta del 4 de mayo se declaraba un plazo perentorio de tres meses para el desalojo. La razón era más o menos la misma que dio Chávez cuando destituyó a las autoridades culturales en 2000: no podía ser un edificio en beneficio de la oligarquía.

Ayer se le acabó el ¿cómo se llama?, ¿el comodato no es, Soto?, al Ateneo de Caracas. Eso es del pueblo y al pueblo va. Ahí en el Ateneo va a funcionar… En el Ateneo, se acabó el comodato de no sé cuántos años que le habían dado a una familia, que se adueñó de esos espacios, y no es que lo que allí se ha hecho es malo, no, no. No se trata de ningún juicio de valor, sencillamente se acabó un comodato, ahora reasume, asume por primera vez el Gobierno Revolucionario ¿y ustedes saben qué vamos a hacer ahí? El decreto estoy esperando, debe estar listo ya. Ahí va a funcionar la sede de la Universidad de las Artes.

Es de suponer que actuaba asesorado por los que durante años venían odiando a la institución en silencio. En el Ateneo de Caracas, en su vieja sede, una casa situada en los predios donde hoy se levanta el edificio, o, mejor dicho, en el cafetín de esa casa, hice mis primeras aventuras culturales, y no solo culturales. Allí supe por primera vez del camarada Kim Il-sung, mientras volaban por los aires los panfletos fotocopiados con su rostro (al parecer había que defender al inocente camarada Kim Il-sung del imperialismo). Y allí también escuché a Soledad Bravo y a Paco Ibáñez en vivo. En resumen, cualquiera que hubiese estado atento a las manifestaciones de la izquierda cultural sabía que El Ateneo fue durante mucho tiempo su sede más importante, y María Teresa Castillo, su presidenta durante muchos años, una gran promotora, entre otras muchas cosas, del magnífico Festival de Teatro Internacional de Caracas.

Finalmente, el edificio fue desalojado, pero como insistió Ramia, el Ateneo es una institución, no un edificio, y continuó con sus actividades a partir de septiembre en otro local, la quinta La Colina, una hermosa muestra de la arquitectura de los años 40, en Colinas de Los Caobos. La actividad cultural ha persistido, pero el éxodo del edificio de la plaza Morelos se llevó también a los cuerpos de baile, teatro, y otras artes escénicas. Este desalojo hería la memoria cultural de los caraqueños y suscitó muchas voces de protesta, entre ellas un documento del Frente Cultural José Ignacio Cabrujas, protestando el atropello a las libertades culturales, que firmé con muchos otros, y apareció en El Nacional el 27 de junio. Me ocurre cada vez que repaso estos documentos que los veo como un signo melancólico. Nada sirvieron. Aunque no, rectifico. Sirvieron para demostrar que los participantes de la cultura estábamos vivos y atentos a lo que fue el desmantelamiento de las instituciones culturales.

2010, 7 de febrero. Las expropiaciones comenzaron ese año con las cadenas de supermercados Éxito y Cada, que dieron lugar a los supermercados Bicentenarios; poco después fueron expropiados varios edificios aledaños a la plaza Bolívar de Caracas, que no dieron lugar a nada que se sepa. En el Aló presidente del 7 de febrero Chávez paseaba con una de sus hijas por el centro histórico, acompañados del alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez, y la jefa de gobierno del Distrito Capital (cargo inexistente, como ya se dijo), Jacqueline Faría. Los diálogos son memorables.

Presidente: Esta plaza está muy mejorada, cambiada, pero le falta todavía detalles ¿no? Detalles, está bien bonita. Ese edificio ahí ¿qué es? Ese era un teatro antiguo ¿no era? ¡Ajá! Pero eso está en manos del gobierno…

Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez: Sí, en este momento está en manos del Gobierno. (El teatro Principal)

Presidente: ¿Y este edificio?

Alcalde: Este es un edificio que tiene comercio privado de joyería. (La Francia, edificio célebre por su ubicación y su tradición comercial).

Presidente: ¡Exprópiese! ¡Exprópiese!

Asistentes: (aplausos).

Alcalde: De acuerdo.

Presidente: ¿Y aquel edificio allá en la esquina?

Alcalde: También son edificios que tienen locales comerciales.

Presidente: Miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado, esa casita que se ve ahí con dos balcones, y ahí lo que están es unosnegocios. ¡Exprópiese! (Casa de las Gradillas, conocida como Casa del Vínculo, por formar parte del patrimonio del joven Bolívar).

Asistentes: (aplausos).

Alcalde: Cómo no, presidente.

Presidente: Este edificio aquí ¿cuál es?

Alcalde: También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada…

Presidente: ¡Exprópiese! Señor alcalde, exprópiese.

Alcalde: Cómo no.

Asistentes: (aplausos).

Lo interesante de estos diálogos performativos es que, según pasea como en familia y recuerda anécdotas de la infancia de su hija, produce actos de expropiación yuxtapuestos a las palabras propiedad, privado, comercial. No hace falta ser semiólogo para comprender que lo privado y comercial debe ser expropiado. Y aplaudido por los asistentes, es decir, el pueblo. Es una entre muchas de las representaciones teatrales de la práctica revolucionaria.

2011, 14 de junio. Creo que fue ese mismo día cuando fui con Olga Ramos, antigua amiga desde la red de veedores, a dar una charla acerca de la memoria civil venezolana en la secretaría de Educación del estado Carabobo con la que Olga, observadora educativa, mantenía contacto permanente. En general mi tema ha sido el imaginario democrático venezolano, y más o menos repito los mismos conceptos, cambiando un poco el título de la conferencia. Siempre que escucho frases con el manido símil del ADN democrático que, al parecer, forma parte de nuestro genoma, siento una leve irritación que va progresivamente aumentando, y que me ha llevado a elaborar esas conferencias, no para negar nuestra vocación democrática, sino para poner en duda la noción de que la democracia está en nosotros sin que tengamos que hacer mayores esfuerzos para conservarla, lo que es similar a la idea de que Venezuela es un país rico porque el petróleo está debajo de nosotros. Son tantos los signos que durante estos tiempos la sociedad venezolana ha dado de desconocer la conciencia y el ethos democrático, que me parece obvio aceptar nuestras dificultades para sostenerlos, tantas como las de cualquier otra sociedad.

2012, 4 de agosto. Esos momentos de reunión familiar son complicados ahora con la diáspora. Los que vienen de afuera se han desacostumbrado y todo les da miedo. No que no haya razones, pero de alguna manera los que permanecemos estamos hechos a los inconvenientes y a prevenir la inseguridad sin alterarnos demasiado. De modo que los viajes a Venezuela no son siempre un remanso de paz, y además nos recuerdan de modo muy doloroso lo que ha ocurrido en términos de separación de las familias. No es casual que una de las citas que incluí en los epígrafes “Consideraciones sobre la pertenencia” en La escribana del viento, fuera ésta, de Juan Gelman. “No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida”. En fin, en estos momentos priva la alegría, la conservación de los vínculos, y el sentimiento tribal. El tiempo idílico que dice Bajtin, el tiempo cuando en la misma casa -valga decir, la misma ciudad- se sucedían los nacimientos y las muertes, ha desaparecido para siempre, y desde luego para nosotros. El modo no necesariamente armonioso, pero sí natural, en que convivían las generaciones también se ha transformado y adquiere el estilo de visita, al que todos deben readaptar los códigos y pautas de las diferencias geográficas y culturales. Más allá de estas consideraciones la celebración del bautizo de mi segunda nieta estuvo estupenda, y soy yo la que ahora le pone estas notas discordantes a un momento que, lluvia incluida, disfrutamos tanto.

2013, 12 de octubre. Ese año la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo me designó pregonera de la feria. Una de las invitadas internacionales era Nuria Amat y me alegró verla después de muchos años. Nuria sufrió un desagradable percance de acoso y registro en el aeropuerto de Valencia, que relata con detalle en El sanatorio, un libro magnífico acerca de la peste nacionalista, que en su caso vive en Cataluña. Es bastante improbable que acepte de nuevo venir por aquí. De hecho, los escritores extranjeros que aceptan invitaciones a Venezuela son cada vez menos, y se comprende.

2014, 12 de marzo. Me había unido a Twitter, convencida de que no habría otra manera de enterarse de nada, y enfurecida ese día leí un comentario de algún imbécil que hablaba de la Feria Internacional del Libro de Venezuela como “hija de Chávez”. Ese día escribí en uno de mis primeros mensajes que la Feria del Libro de Caracas, originalmente dispuesta en la Zona Rental de la plaza Venezuela, fue durante muchos años el producto de la iniciativa y el esfuerzo del Centro Nacional del Libro, y especialmente de Mary Ferrero (tanto que los antiguos la llamábamos “la feria de Mary”). Me gusta la pulcritud en la adjudicación de los méritos de cada quien. Estoy convencida de que la constante borradura de la memoria ciudadana, y por consiguiente de su desaparición en beneficio de los grandes hitos patrióticos y militares de la historia, tiene incidencia directa en la debilidad y penuria de la sociedad civil, y es una de lascausas de que seamos el país que siempre nace, como se titula un libro de Gisela Kozak.

2015, primera semana de marzo. Fueron días contradictorios, o más bien de emociones cruzadas. Por ejemplo, en la primera semana se inauguró en Margarita la Feria Internacional del Libro del Caribe, con Antonio López Ortega al frente, y a los lados Carmen Helena Isasi, que ya mencioné, y Nela Ochoa, por supuesto. Estrenamos unos días maravillosos en una necesidad colectiva de que así fuera, de ver libros, de reencontrar amigos, de pasarlo bien. Y lo logramos. Ni me acuerdo en que consistió mi presentación, o si se prefiere, la excusa para invitarme, pero no tiene ninguna importancia. Creo que estábamos allí para otra cosa, para demostrar que seguíamos existiendo y que aun dentro de la niebla nos iluminaba la presencia de la literatura. La persistencia de este tipo de eventos y otros que constantemente se realizan es una prueba de resistencia, de testimonio de que permanecemos en defensa de nuestra cultura y que no estamos dispuestos a que desaparezca. Creo que así lo entienden los participantes y los asistentes.

2016, 13 de mayo. Me doy cuenta de que he tardado muchos años en comprender algo muy simple. El objetivo del poder es el poder. La finalidad de sostener el poder es sostener el poder. El poder es tautológico. Quizás Chávez quería el poder para sostener la revolución, pero después quería la revolución para sostener el poder. Mucho después de escribir esto leo (releo) 1984 y ahora entiendo a Orwell:

El Partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás; solo nos interesa el poder. No la riqueza ni el lujo, ni la longevidad ni la felicidad; solo el poder, el poder puro. Ahora comprenderás lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes o hipócritas. Los nacionalsocialistas alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Pretendían, y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y para un tiempo limitado y que, a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serian libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme?

2017. Días de mayo. No encuentro un esquema narrativo apropiado para relatar los acontecimientos de mayo de 2017. ¿Secuencia cuantitativa?, ¿número de manifestaciones?, ¿número de muertos? Pero estas serían cifras de los asesinatos ocurridos en las manifestaciones de estos meses, no incluyen las ocurridas en años anteriores, ni las bajas por hambre, enfermedades y desasistencia medica por ausencia de medicinas, insumos, equipos, electricidad, control de infección hospitalaria, y otras eventualidades (algún día quizás pueda establecerse la comparación de los índices de mortalidad con los años anteriores a la revolución bolivariana). Tampoco incluyen los asesinatos cometidos por delincuentes comunes, aunque estos parecen disminuidos. Es lógico, la mayor parte de los asesinos pertenece a las bandas criminales, llamadas ‘colectivos’, que están demasiado ocupadas en la represión de los manifestantes. ¿Número de heridos, de torturados y detenidos, de presos políticos, de comercios saqueados, de allanamientos de viviendas e instituciones, de efectos militares y policiales imputados por la fiscalía por causar la muerte o heridas a los manifestantes?, ¿número de armas químicas (me niego a llamarlas bombas lacrimógenas porque les quita peligrosidad), balas, perdigones y otros objetos de impacto (incluidos vehículos) lanzados contra los manifestantes? Incalculable. Las cifras no son la única manera de relatar lo que ocurre, pero sin duda dibujan el mapa de la dictadura. Según el Foro Penal Venezolano, ONG que presta ayuda voluntaria a las personas víctimas de violaciones de los DDHH, entre el 1 de abril y el 31 de mayo murieron 69 personas en las manifestaciones de protesta, de los cuales 49 fueron asesinados y 20 fallecieron por situaciones derivadas de la represión. Según Ernesto Villegas en el programa Vladimir a la 1 del 6 de junio, los muertos son 80, porque no se han tomado en cuenta a las víctimas atacadas por opositores. Los heridos reportados son más de 2.000, y las armas utilizadas son bombas lacrimógenas, perdigones, metras y cristales embutidos en los perdigones, balas y los arrollamientos por vehículos. Los arrestos han sido 2.990, todos en condiciones de incomunicación, de los cuales 363 han pasado a tribunales militares. Este es, por ahora, el saldo en cifras.

31 de diciembre. Última entrada. Aquí termina este libro. He buscado una fecha memorable para ello, pero no la encuentro ni la presiento. Entonces, el último día del año sirve como terminación. Precisamente hoy leo en El Nacional un artículo de Antonio Sánchez, “Por la construcción de la alternativa democrática”, que me hace volver a 2004, a los tiempos de la Coordinadora Democrática y Gente de la Cultura.

Los acontecimientos de los últimos seis meses han sido abrumadores, la imagen que se impone es la de un tumulto de piedras y rocas que caen por el cauce de un río vertical sin que nada pueda detenerlo. El marasmo en que se encontraban los factores de oposición después de la inútil victoria del 6D de 2015 requería de alguna acción y eso fue la votación del 16J de 2017. Una suerte de plebiscito que coronaba las protestas de los meses anteriores con su saldo de muertos y de presos. Más de 6 millones de personas votaron a favor de unas mal planteadas preguntas, pero lo hicieron porque estaban dispuestas -estábamos- a apoyar cualquier acto que diera legitimidad a la oposición. Y unos días después la Mesa de la Unidad Democrática, o parte de ella, nos anunció que lo más importante era acudir a las elecciones regionales en las que sufrimos una impresionante derrota, y poco después vinieron las municipales en las que la derrota fue aún más grave. La Asamblea Nacional Constituyente, elegida írritamente el 30J de 2017, gobierna a Venezuela con el poder militar. Eso es lo que hay.

Hoy Maduro anuncia un nuevo aumento de salario. La inflación se lo lleva todo. Lo que veo son las hilachas de un tejido; muere una joven en una cola para recibir su cuota de pernil. La joven muere abaleada por un Guardia Nacional. El pernil se ha convertido en símbolo del hambre. El cargamento de perniles de cochino que el gobierno prometió para fin de año no llegó. Según Maduro los barcos que lo transportaban desde Portugal fueron pirateados. Los portugueses nos engañaron.

Se producen protestas en muchos focos del país y la orden es reprimirlas. Ninguna diferencia con las órdenes de reprimir las protestas de principio de año. Las protestas por hambre ¿son políticas? Las protestas políticas ¿son por hambre? Las diferencias se oscurecen. Muertos y muertos. Muchos, sobre todo niños, por hambre. Otros por falta de medicinas. Otros por las armas. La llegada de 2018 produce la renovación del ¡ahora sí! El régimen va a colapsar. La comunidad internacional no lo tolera más. En cualquier caso, yo, en esta larga espera y en estas ya demasiado largas páginas, llego al final.

“En rigor, nadie sabe en qué época vive”, dice Ana Ajmatova.