Decía Aristóteles que la historia debe centrarse en lo que sucedió, y la poesía en lo que pudo haber sucedido. Muy pocas veces esa confluencia se produjo con mayor intensidad e iridiscencia que en diciembre del año 2010. Unos meses antes el chavismo había perdido la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, cortesía del boicot de la oposición en las elecciones parlamentarias anteriores. Siguiendo su naturaleza, en los primeros días de diciembre habían apresurado un paquete de leyes que creaban un Estado paralelo y efectivamente consolidaban la hegemonía de Hugo Chávez en el poder.

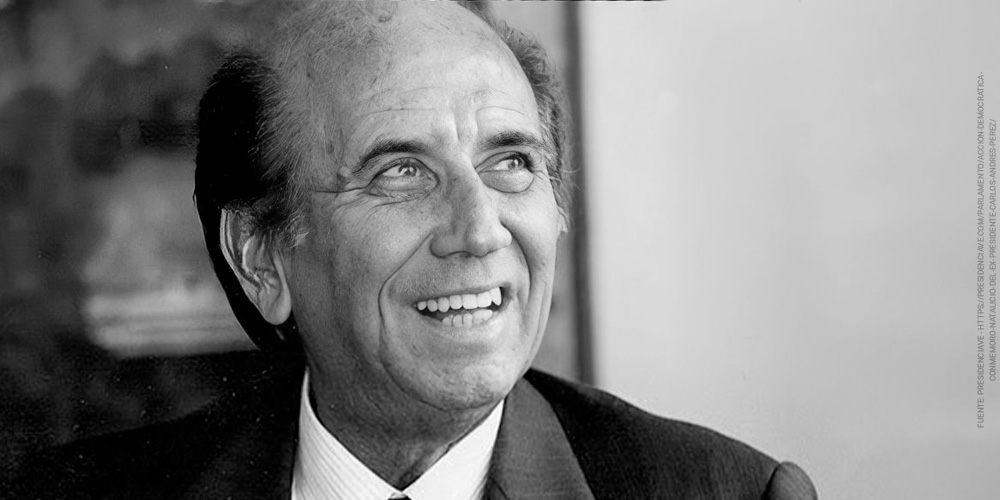

En paralelo, en la medida en que los debates parlamentarios -un eufemismo, a falta de mejor cosa- se sucedían y su salud se deterioraba irremediablemente, los días del expresidente Carlos Andrés Pérez se aproximaban a su fin. Yo, que por aquél entonces atravesaba el desierto de mi primer diciembre en el exilio, no podía dejar de pensar que la historia le había jugado una broma macabra a Venezuela: Dieciocho años después del golpe de Estado, diecisiete desde que la élite política y empresarial del país defenestrara al presidente a pocos meses del fin de su mandato, Chávez clausuraba la democracia venezolana casi al unísono con el último aliento de Carlos Andrés Pérez (CAP). Visto así, aquel acto de nuestra historia cerraba con un desenlace de corte shakesperiano, un final común que revelaba que en aquella inmensa pira de 1992 y 1993 se había consumido algo mucho más grande que la propia figura de CAP; allí se empezó a cocinar a fuego lento el fin de la propia democracia venezolana y se engendró la catástrofe económica y humanitaria que nos acaecería veinte años después.

No se trata de volver aquí sobre aquella conspiración y sus consecuencias (la historia), de dónde estaba Venezuela en 1992 y lo que pudo haber sido de nosotros en un universo paralelo (la poesía). De eso algo se ha escrito y todavía queda mucho por contar. Por el contrario, quiero aprovechar los 100 años del nacimiento de CAP para organizar mis pensamientos y repasar algunos ratos que tuve la oportunidad de compartir con el expresidente.

Yo había llegado a la maestría de Políticas Públicas del IESA hacia finales de 1993, -en buena parte siguiendo la estela de los IESA boys– para lo cual, como decía Moisés Naím, no hacía falta ser del IESA, ni ser boy. Para entonces, ya los ministros de CAP asociados al instituto no estaban por ahí. El propio Naím tenía varios años fuera, en el Carnegie Endowment for International Peace. Otro tanto ocurría con Ricardo Hausmann, que se convertiría en Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en 1994. Miguel Rodríguez, arquitecto del Gran Viraje y jefe del gabinete de CAP, se había ido al Banco Mundial a su salida del gobierno en 1992, y no volvería a Caracas hasta principios de 1995.

“En los treinta años que han transcurrido desde su último año de gobierno (1992), el ingreso promedio por habitante de Venezuela ha caído 76% (es decir, nuestro ingreso promedio ahora equivale a 24% del que teníamos en aquél entonces)”

En ese contexto, la posibilidad de conocer al expresidente surgió de unas tertulias que organizábamos mensualmente los estudiantes del IESA con alguna figura de la nación. Aquellas reuniones abarcaban un amplio espectro, desde el expresidente Luis Herrera Campíns y el recién electo Alcalde de Caracas, Aristóbulo Istúriz, hasta el humorista Claudio Nazoa y el dramaturgo José Ignacio Cabrujas (que vino al IESA unas semanas antes de morir de un infarto, en octubre de 1995). Para la reunión con CAP el grupo tuvo que trasladarse hasta Oripoto, donde ya para entonces el expresidente tenía su casa -La Ahumada- por cárcel. De aquél primer encuentro guardo en mi memoria una rápida secuencia de imágenes e impresiones, la energía aparentemente inagotable de CAP, su capacidad para escuchar, y sus elegantes maneras para evitar hablar mal de nadie -sorteando las provocaciones clásicas de los recién llegados.

Tras tres horas de conversación, ya entrada la noche, el expresidente desapareció, dándole paso a su secretario privado Ignacio Betancourt, que nos mostró cortésmente el camino de salida. Una vez en el estacionamiento, decidí volver sobre mis pasos y entrar de nuevo en La Ahumada, ya para entonces casi vacía. Pasé de una estancia a otra hasta que di con CAP en una suerte de antesala adyacente al comedor, conversando con Marisabel Calvani, estudiante de la maestría del IESA y esposa de Eduardo Fernández, adversario de CAP en las presidenciales de 1988. Solo acerté a escuchar las formalidades de despedida -“dígale a Eduardo que me venga a ver uno de estos días, me encantaría conversar con él”- antes de que el expresidente se volviera hacia mí y en un tono menos familiar, abriendo las manos del centro hacia los costados y con Marisabel allí presente, me largara: “¿Y usted acaso se va a quedar a dormir aquí?”.

Le propuse atropelladamente que un grupo más pequeño de estudiantes, egresados de la Maestría del IESA en Políticas Públicas, estábamos interesados en asistir con alguna periodicidad a conversar con él, sobre el país, sobre lo que cada uno de nosotros hacía, sobre los acontecimientos internacionales. A fin de cuentas, CAP era un personaje que se sentía cómodo en cualquier terreno: “Ustedes serán Máster en Políticas Públicas, pero yo soy doctor en ciencias generales”. Así empezaron una secuencia de reuniones mensuales en La Ahumada, a donde a veces acudíamos acompañados de exministros de CAP o profesores del IESA. Recuerdo haber ido allí con Juan Carlos Navarro, Janet Kelly, Julián Villalba e inclusive una vez con Hugo Faría, a quien CAP había despachado de entrada con un plumazo: “A usted lo he leído y me parecen muy interesantes sus ideas, pero hasta ahí”.

La segunda avenida a través de la cual tuve la oportunidad de acceder al expresidente fue Miguel Rodríguez. Miguel había regresado al IESA a principios de 1995 y abierto un curso – Reformas Estructurales en América Latina– al que me había dado tiempo de registrarme en mi último período lectivo en IESA. A partir de ahí me convertí en asistente de cátedra de sus cursos regulares de Macroeconomía. Algunos años después, cuando Miguel se fue de Venezuela, el IESA me ofreció quedarme dictando la materia en las maestrías del instituto, cosa que haría durante varios años en mi condición de economista amateur -unas de esas grandes oportunidades que se abren en los países en desarrollo- hasta que a mí también me llegó la hora de emigrar.

Miguel tenía una relación muy estrecha con CAP. Había sido uno de sus más fieles colaboradores y también uno de los más consecuentes, en medio de una época en que todo el mundo le había dado la espalda -por decir lo menos- y bien retrata Mirtha Rivero en La rebelión de los náufragos. La primera vez que fui con Miguel a La Ahumada fue el 27 de octubre de 1995, día del cumpleaños 73 de CAP. Habíamos quedado en vernos en casa de Miguel en Chulavista y seguir de ahí a Oripoto. Yo me presenté a la hora acordada con un ejemplar de las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar para el expresidente, y otro del Economía HOY de esa mañana que le mostré orgulloso a Miguel y contenía mi primer artículo de opinión: Historias repetidas. Era una semblanza corta, llena de lugares comunes, que describía el enésimo intento en América Latina -el de Rafael Caldera- por manejar la economía a punta de controles de cambio, precios y tasas de interés, con los resultados ya por todos conocidos. Las dos cuartillas impresas, dobladas con esmero dentro de un sobre de manila, las había dejado yo de forma subrepticia en la redacción del periódico cerca del Barrio Los Anaucos unas semanas antes. No había vuelto a tener noticias de ellas hasta que esa mañana -¡Magia!- las vi aparecer impresas en el papel naranja característico del diario, sostenidas con chinches en la cartelera del IESA que recogía las contribuciones de los profesores al debate nacional.

De aquel día en Oripoto guardo en mi recuerdo una reunión muy emotiva y cordial -con algunos toques de euforia por parte del expresidente, sobre todo a la hora de los mariachis- a donde se congregaron familiares y amigos, incluyendo un pequeño grupo que se mantuvo fiel a CAP en Acción Democrática: Antonio Ledezma, Héctor Alonso López, Enrique Colmenares Finol e Isabel Carmona de Serra y Luis Piñerúa Ordaz. Entrada la noche, luego de varias horas allí que se han hecho más largas en mi memoria de lo que probablemente fueron, las luces y la música se apagaron de repente y La Ahumada se fue vaciando lentamente.

Yo quedé deambulando en la oscuridad, entre los jardines y el zaguán del patio de atrás, sin rastro de CAP ni tampoco de Miguel, hasta que apareció Ignacio Betancourt y me condujo con disimulo hasta una sala de estar pequeña anexa al despacho del expresidente. Allí estaba CAP, tendido cuan largo era y sin zapatos, sobre una de esas sillas acolchadas que se reclinaban hacia atrás. En un sillón a la derecha de CAP estaba Miguel y en otro a su lado tomé asiento yo; en un sofá frente a nosotros y a la izquierda del expresidente la periodista Macky Arenas y otra señora que yo no conocía. Han pasado muchos años desde entonces y mucho de lo que allí se habló esa noche se ha extraviado de mi memoria, pero sí guardo el registro del tono del expresidente, que había cambiado por completo. Agotada la energía, la euforia le había cedido paso a la nostalgia, acaso también a la congoja. “La felicidad no existe, no hay tal cosa como un estado de felicidad que perdure en el tiempo”, reflexionaba CAP con la voz cascada. “¿Pero cómo va a decir usted eso Presidente, con el gentío que se ha congregado aquí hoy y los regalos que le han traído para celebrarlo?” -le contestó una de las señoras en el sofá. “Eso no es la felicidad, esos son momentos felices”.

Con Miguel y con mis compañeros del IESA llegué a ir muchas otras veces a La Ahumada entre 1995 y 1996. CAP siempre nos recibía en la puerta de traje y corbata, e invariablemente se excusaba durante la conversación para atender a algún medio de comunicación internacional -“usted me van a disculpar, es la BBC de Londres… Aló…Aló…”-. La mayoría de esas entrevistas no tenían que ver con Venezuela, sino con intervenciones de CAP en la arena internacional, su mediación en el Tratado Carter-Torrijos (“Torrijos me decía siempre que él no quería entrar en la historia, solo quería entrar en el Canal”), el famoso episodio en el que llevó a Felipe González en el avión presidencial a una visita oficial al Rey Juan Carlos de España (“traigo contrabando”), o sus esfuerzos por convencer al Rey Fahd de flexibilizar los derechos políticos en Saudi Arabia a principios de los años noventa (“pero bueno Rey, no se me ponga con esas cosas…”).

A la hora señalada, Ignacio Betancourt interrumpía estas reuniones y nos mostraba amablemente la salida. Era un flujo constante de gente, desde una vez que tropezamos con un grupo de campesinos de Cojedes que venían a traerle unas gallinas, hasta otra vez que nos cruzamos con el escritor mexicano Carlos Fuentes en el umbral de la salida. En todas aquellas visitas que hicimos a La Ahumada en el transcurso de casi dos años, lo que más me llamó la atención de CAP fue su carencia de resentimientos. Miguel, con el carro estacionado en 1993 y los rencores vivos, solía recordarle que ese precisamente era el rasgo de su carácter que había dado al traste con su Presidencia. La presunción de buena fe lo llevó a renovar la Corte Suprema de Justicia, lo que trajo consigo un conjunto de magistrados que acabarían por ceder a las presiones de las élites. En eso de tenderle puentes a gente que consideraba valiosa independientemente de su pasado, el caso más resaltante fue el de Ramón Escovar Salom, a quien CAP nombró Fiscal General a pesar de una vieja rencilla durante su primera presidencia y quien terminaría por enjuiciarlo para cobrar venganza. Este triste personaje había esperado por esa oportunidad durante casi veinte años y no la dejó escapar. CAP no caía en estas provocaciones, solía despersonalizar los hechos y analizarlos desde el punto de vista del contexto político. “Déjese de resentimientos” -le decía a Miguel- “que va a terminar usted encorvado, como el doctor Caldera”.

Han pasado 25 años desde aquellos días, 30 años desde los golpes de Estado del 4F y de 27N de 1992, y 100 años desde el nacimiento de CAP. En la medida en que ha ido pasando el tiempo, su figura política se ha ido reivindicando, se ha ido haciendo más grande mientras mayor es la distancia. Su defensa a ultranza de la democracia -primero con su vida durante el 4F de 1992 y luego con su sumisión a las instituciones que lo defenestraron en 1993- cada vez contrasta más con la miseria de espíritu y la mezquindad de quienes mantienen secuestrado el poder en Venezuela. En los treinta años que han transcurrido desde su último año de gobierno (1992), el ingreso promedio por habitante de Venezuela ha caído 76% -es decir, nuestro ingreso promedio ahora equivale a 24% del que teníamos en aquél entonces-. Un fracaso económico que no tiene antecedentes fuera de situaciones de guerra civil (Liberia perdió 90% de su economía en una década de guerra civil). Su advertencia en la recta final a las elecciones presidenciales de 1998 fue premonitoria y todavía retumba por ahí como un oráculo:

“Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas, se dieran cuenta de que vamos a sumir al país en una tragedia que ya no debería volver a vivir nunca, jamás Venezuela; sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo, para que entonces sí, volvamos a levantarnos”.

Trepidar sobre el fondo. En eso tenemos ya 25 años. Irónicamente, si hay alguien a quien la historia de Venezuela parece haber absuelto, es a CAP. Es un magro consuelo, para quienes hemos visto agotadas las posibilidades de la historia y nos hemos refugiado de ese vendaval bajo el paraguas de la poesía.