El país del siglo XX, sacudido por la riqueza petrolera y sin respuestas para los asuntos políticos que no resolvió en el pasado, produce un conjunto de reflexiones que proponen desenlaces adecuados a las circunstancias, o que a sus creadores les parecen pertinentes. Un desfile de brillantes ensayistas se ocupa del desafío, a través de obras capaces de dejar huella en las generaciones enfrentadas a situaciones inéditas. Aunque se trata de un elenco numeroso de pensadores, tal vez nadie discutirá la necesidad de detenerse en la obra de Mario Briceño-Iragorry.

Sus ideas, marcadas por una desazón ante lo que parecía un viaje colectivo hacia el abismo, son de imprescindible análisis. Leídas con fruición por la juventud de su época, lo convierten en una figura a quien se busca cuando le faltan piezas al rompecabezas de los negocios públicos. O a quien se debe buscar. Como estamos ahora en La Gran Aldea conmemorando su nacimiento, sucedido el 15 de septiembre de 1897, recojo en este texto muchas cosas que he dicho sobre su obra en otros lugares, y que ratifico con entusiasmo y respeto.

Doctor en Ciencias Políticas, catedrático universitario y columnista de prensa, Briceño-Iragorry ocupa cargos de importancia durante la tiranía de Juan Vicente Gómez. Es Secretario de la Universidad Central de Venezuela en 1928, cuando sucede una célebre represión estudiantil. Después es presidente del estado Carabobo. Ingresa como numerario en dos corporaciones caras al régimen, las academias de la Historia y de la Lengua en 1930 y 1932, respectivamente. Cercano al presidente Isaías Medina Angarita, es gobernador del estado Bolívar, dirigente del partido de gobierno y presidente del Congreso.

Lo señalan entonces como miembro del “ala luminosa” de la bandería oficialista, dispuesto a atender solicitudes de la oposición, en especial de naciente partido Acción Democrática, para una apertura que legitimara la participación popular. Apoya las campañas del partido opositor de Jóvito Villalba cuando comienza la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y sufre largo exilio en Costa Rica y España, lugares desde los cuales escribe sin pausa contra el régimen militar. Católico practicante y hombre de costumbres austeras, llama la atención por la modestia de su vida y por su fidelidad a los valores de la Iglesia.

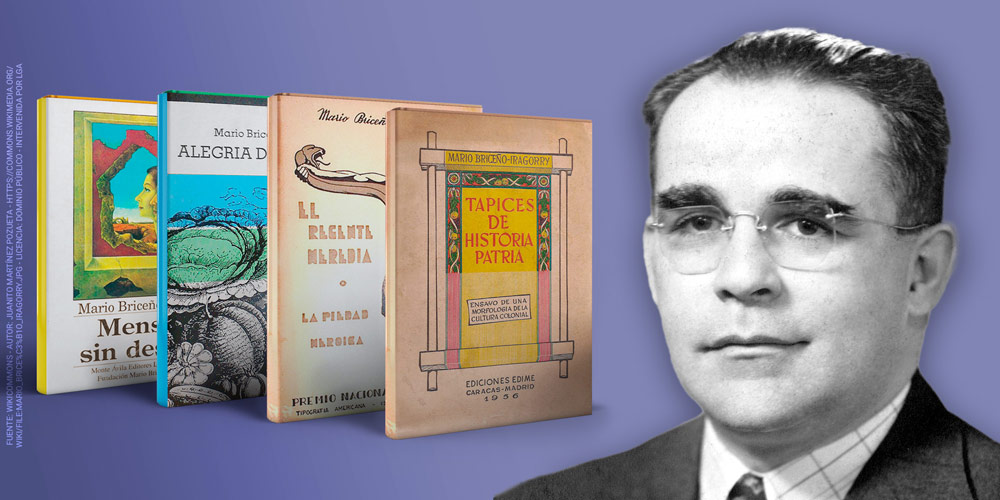

Los esbirros de la dictadura intentan su asesinato cuando se dirige a un templo madrileño, una noticia que sobrecoge a sus admiradores cada vez más numerosos. En la medida de lo posible, la gente está pendiente de sus peripecias de desterrado y lo aplaude en privado, lejos de la vigilancia de la policía política. Al regresar del ostracismo aparece en la lista de los candidatos presidenciales. Había ganado en 1946 el Premio Municipal de Prosa por Casa León y su tiempo. En 1947 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura por El Regente Heredia o la piedad heroica. Son investigaciones históricas que lo convierten en uno de los autores más reconocidos de la época. Aparte de esas obras fundamentales, destacan en su bibliografía: Lecturas venezolanas, Alegría de la Tierra, Tapices de historia patria, Los Riberas, El caballo de Ledesma, Mensaje sin destino y La hora undécima.

El autor que se forma y comienza a brillar en las entrañas del gomecismo para hacerse maduro en las encrucijadas de una democracia incipiente, exhibe un pesimismo demoledor cuando la sociedad se inclina ante el militarismo de Pérez Jiménez. De allí la escritura de ensayos primordiales, como los mencionados Mensaje sin destino y La hora undécima, en cuyas páginas se duele de la imposibilidad de que Venezuela ascienda a etapas superiores de convivencia y republicanismo. De allí la escritura de un copioso epistolario, en cuyas páginas describe a sus amigos el dolor que siente por el declive pavoroso de la sociedad, especialmente por la rendición de las élites ante una militarada vergonzosa.

Son pensamientos sobre horas de penumbra, golpes contra un pesado muro que no se desplomaría con facilidad por la inconsecuencia de una sociedad contenida infructuosamente en sus confines contemporáneos. El divorcio que advierte con la obra de las generaciones anteriores lo lleva al encarecimiento de la tradición, a su apología desmedida, como si el futuro dependiera especialmente del seguimiento de lo que se hizo en las épocas antiguas.

Todo lo que significara olvido del pasado, de sus maneras de labrar la tierra, de las costumbres de la vida privada, de las devociones de los antepasados, de las diferencias con las culturas extranjeras y de sus valores, en especial de sus principios morales, desembocaría en riesgo y desacierto. Hay mandamiento del ayer que se deben obedecer en el futuro, so pena de entrar todos juntos al infierno, machacaba el evangelio de don Mario. Si volvemos a Alegría de la tierra y a Tapices de historia patria, toparemos con una búsqueda del país profundo que ha escamoteado la superficialidad de la vida y la influencia del imperialismo, un mal al cual opone, en términos perentorios, el retorno a los valores de la sociedad fundados desde el período colonial.

De allí que El Regente Heredia no sea la biografía de un funcionario equilibrado del período colonial a quien se debe recordar por su moderación, como generalmente se ha dicho. Es un libro cuyo objetivo es la alabanza de la ortodoxia. Briceño-Iragorry se ocupa de Heredia con benevolencia porque fue un burócrata a quien causaban pesar los pecadores y los pérfidos que se alejaban del libreto de la moral tradicional, y de unas leyes impuestas por Dios a través del rey católico; pero que no atacaba de frente a los patriotas. Heredia le importa porque se puede vender como ejemplo de una honestidad, de una puntillosa verticalidad que comenzaba a escasear en Venezuela.

Casa León y su tiempo sigue la misma orientación. Condena al personaje -un patriota que se hace realista cuando le conviene, y viceversa, un elocuente camaleón-, por los mismos motivos que lo llevaron a canonizar a Heredia. Casa León se debe tener presente como prototipo de ignominia, de oscuro oportunismo, de tránsito descarado de una inmoralidad a otra inmoralidad. Pero también -y esto puede ser importante de veras- porque no es la representación de un individuo solitario, sino un defecto general o un pecado mortal de la sociedad. Toda Venezuela parecida al pérfido Casa León le parece el trámite que faltaba para que los hombres de entonces se fueran juntos al averno de la historia.

Briceño-Iragorry piensa desde un tiempo que le parece lóbrego, desde horas urgidas de una cruzada capaz de conducir a una ardua metamorfosis. No ve cerca la luz, aunque la anhela y lucha por su retorno. Quiere una república hecha y derecha, pero siente que topa con una republiquilla mocha y torcida. No quiere fábricas en el aire, sino arquitectura de cimientos sólidos que no siente cercana. Piensa que escribe “sin destino”, debido a una indiferencia fraguada a través de los siglos frente a lo esencial de los asuntos públicos, pero a sus letras le sobran los destinatarios.

Por eso su trascendencia, pero también su actualidad en el eclipse del país contemporáneo. Aunque no pudo imaginar el abismo en el cual se precipitaría la sociedad en nuestros días, su clarividencia escribió un fragmento esencial del prólogo.